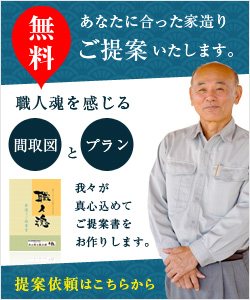

木の香る家工房【埼玉県南建築協同組合】は、埼玉県南部の家づくりの職人が集まる、確かな技術と適正価格の自然素材・無垢材で家づくりを行う匠の集団です。

-

-

2025.04.16 新築工事の上棟

-

2019.01.07 新年明けましておめでとうございます

-

2018.03.12 新築しました

-

2018.01.09 あけましておめでとうございます。

-

2017.10.16 上棟式が行われました

-

現場日記 / 2016.09.15

現場日記 / 2016.09.13

スタッフブログ / 2016.05.23

自宅の全面リノベをしました。(by廣瀬)

屋根、外壁、間取り変更、内外部の建具、水回り設備、内装、耐震補強 等々・・・

キッチンは無印良品とサンワカンパニーがコラボしたユニットシェルフキッチンです

水栓はグローエ社のミンタを取り付けました

サイズは、幅1680mm、奥行き850mm 幅は短い(部屋が狭いので![]() )ですが、奥行きがある

)ですが、奥行きがある

ので、 左右の移動が少なく、手に届く範囲にものが置けるメリットがあります。

ガスレンジは、キッチン天板のステンレスに合わせ、リンナイ製の4口バーナータイプ

魚焼きグリルがないので、下部がすっきりしています。

収納棚も無印良品のユニットッシェルフです

自作した飾り棚、古材の様に見えますが新しい材料でつくり、使い古した感じになるワックスで

仕上げました。![]()

奥に見える窓は、ブラインドではなくて、可動ルーバー付きの雨戸です。

雨戸に鍵がかかるので、ガラス戸を開けたままにできます。(暑い夜の換気に最適![]() )

)

スタッフブログ / 2016.05.17

5月15日 (日) ![]()

高円宮杯の予選リーグが三郷市立彦糸中学校のグランドで行われました ![]()

予選リーグ、10校で A、B、C と分かれていて、各グループ2位までが決勝トーナメントに

出場出来ます![]()

北中サッカー部は、一試合目 彦糸中に 4-1 で勝利![]()

二試合目は、松伏第二中に 3-1 で勝利 しました![]()

次の6月11日の試合は、惜しくも一年生大会で負けてしまった吉川南中と戦います![]()

次回は絶対に勝ってほしいと思います![]()

ここで勝てると、

7月9日の決勝トーナメントに出場出来ます![]()

決勝トーナメントでは、優勝・準優勝の2チームが東部大会へ出場出来ます![]()

是非、全員が全力で望んで勝利してほしいです![]()

日差しが暑かったですが風が涼しくて気持ちの良い一日でした![]()

楽しみだなぁ~![]()

by ねとう ![]()

現場日記 / 2016.05.12

-thumb-480x640.jpg)

新築工事の瓦屋根工事が始まりました。

瓦は三州陶器瓦を使用しています。

三州(三河)は、江戸時代から日本の瓦の三大産地(三州、石州、淡路)

のひとつとして知られています。

三州で瓦産業が発達した理由としては、

1.瓦に適した良質な粘土が浅い地層で大量に掘れたこと

2.矢作川があり、良港にも恵まれていたので、船便による搬送ができたこと

3.農業には向いた土地ではなかったので、良質な労働力を充分に得られたこと

があげられます。

-thumb-640x480.jpg)

又、使用した瓦の種類はF型です。

「F形」のFは、平面を意味するフラットに由来します。

瓦と言えば波型の(J形)を思い出すかもしれませんが、

山と谷の凹凸をなくした平面状のデザインが特徴です、

その平面形状を活かして模様をあしらった瓦が多数製品化されています。

また、F形には鬼瓦など特殊な役物瓦が少なく、

全体の印象としてはすっきりとしたモダンな屋根に葺きあがります。

スレ―ト系屋根材のフラットデザインに似通いながらも、

陶器瓦ならではの美しい色彩と優れた耐久性を兼ね備え、バランスに優れた瓦です。

-thumb-640x480.jpg)

現場日記 / 2016.05.10

おはようございます![]()

今回は本管取り出し工事について書こうと思います![]()

本管取り出し工事とは車道の地中深くに埋まっている給水管・配水管を

お客様の敷地へ分岐させる工事となります![]()

市町村によって異なりますが

排水管の工事代は市町村負担![]()

給水管の工事代は施主負担![]()

I様邸の場合は、

排水は市町村負担・給水は施主負担でした![]()

本管取り出し工事は始めに舗装(アスファルト)を撤去します![]()

敷地の前面道路は

私道・市道・県道・国道によってアスファルトも構造・厚みが違います![]()

I様の前面道路は市道でしたが、県道並みに厚みがありました![]()

その後、アスファルトを撤去した部分の土をユンボで掘削していきます![]()

車道から約1m40cmの深さに排水管がありました![]()

この排水管から特殊な継手と工具で敷地内へと分岐させます![]()

(排水管の拡大写真)

給水管の写真は撮るのを忘れてしまいました![]() すみません

すみません![]()

その後、元に戻すため土を埋め戻します![]()

車が通れるようにしないといけませんので、仮舗装します![]()

復旧完了![]() がしかし仮舗装ではダメですので、これから本舗装します

がしかし仮舗装ではダメですので、これから本舗装します![]()

前面道路が県道や国道ですと、取り出し工事代+本舗装代で100万以上かかります![]()

しかしI様は前面道路の側溝を新規設置しますので、

市町村が車道の本舗装をして頂けることになりました![]() 神様ありがとう

神様ありがとう![]()

by 稲垣 静六

現場日記 / 2016.04.20

現場日記 / 2016.04.01

現場日記 / 2016.03.29

こんにちわ![]()

久しぶりの更新です![]() すみません

すみません![]()

地鎮祭も滞りなく終わりましたので、基礎工事に入ります![]()

地鎮祭完了後の様子![]()

さてこれから基礎工事となりますが、当社の基礎は他社とは異なる自慢の基礎となっています![]()

後々、ご紹介します![]()

基礎工事の流れは

地縄張り~根切り~地業~鉄筋組み~耐圧~型枠~養生期間~型枠ばらし

となります![]()

地縄張りの様子

水糸(主に蛍光の糸)や目立つ糸を張り、目で確認できるようにする。

敷地の仕上がり高さ(GL)も確認します。

根切り・地業の様子

基礎の形に合わせて地面を掘る「根切り(ねぎり)」という作業。

割栗石(わりぐりいし)という石を敷いていき、機械を使って締め固めます。

I様邸の場合、砕石を機械(ランマ)により転圧することにより、杭工事(地盤改良)がありません![]()

次回は鉄筋組みについて書きます![]()

現場日記 / 2016.03.07

こんにちは![]()

今日は地鎮祭のことを書きたいと思います![]()

I様はこれから工事に携わる職人のために、地鎮祭を行い工事の安全祈願をして頂きました![]()

三郷市の神主さんを呼んで、I様のご家族とご両親・当社の社長(稲垣)・頭(鳶)で

滞りなく、地鎮祭をとり行う事が出来ました![]()

↓地鎮祭の様子

何事も無く建物の完成をお祈り致します![]()

by 稲垣 静六